C'era una volta...

- Un re! - diranno subito i miei piccoli lettori.

No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno.

Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze.

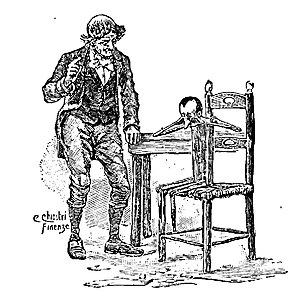

Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome mastr'Antonio, se non che tutti lo chiamavano maestro Ciliegia, per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza, come una ciliegia matura.

- Un re! - diranno subito i miei piccoli lettori.

No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno.

Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze.

Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome mastr'Antonio, se non che tutti lo chiamavano maestro Ciliegia, per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza, come una ciliegia matura.

Nel capitolo II, un altro falegname, mastro Geppetto si reca da mastro Ciliegia e gli chiede un pezzo di legno, perché gli frulla un'idea per la testa:

- Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno; ma un

burattino meraviglioso, che sappia ballare, tirare di scherma e fare i

salti mortali. Con questo burattino voglio girare il mondo, per buscarmi

un tozzo di pane e un bicchier di vino; che ve ne pare?

Come tutti sanno, quel burattino diventerà Pinocchio.

Ma Pinocchio è per davvero un burattino?

Burattino. (dal vocabolario TRECCANI) «Fantoccio

costituito da una testa, solitamente di legno, alla quale è congiunta

una veste, completa in ogni particolare in alto, che termina nella forma

di un sacchetto aperto in basso; appare alla scena della baracca o castello

sino a mezzo busto o poco più, manovrato dal basso dal burattinaio che

gli dà vita apparente con una sola mano, infilando questa come in un

guanto nella veste del burattino con l’indice che mantiene e anima la

testa, mentre il pollice e il medio passando nelle maniche dell’abito

formano le braccia.

Altri tipi di b., come i b. di Giava e i b. del Hänneschen-Theater della Renania,

sono a figura intera, di varie materie, manovrati sempre dal basso per

mezzo di due o più bastoncini di legno o d’osso che muovono il corpo e

il braccio destro (o ambedue le braccia)».

Il dizionario etimologico precisa che il termine burattino deriva da *buratto* [o burattino] dal fr. buratine*. Era la stoffa con la quale, in origine, si confezionavano questi pupazzi. Poi si passò al cencio (pannolenci) e ad altri tipi di stoffe. Il buratto, un tempo "vestina" dei fantoccini da commedia, è divenuto un tessuto etrasparente e serve per cernere la farina, stoffa da setaccio, insomma. Oggi per metonimia, indica il setaccio (buratto).

Marionetta (dal vocabolario TRECCANI) «marionétta s. f. [dal fr. marionnette, propr. «immagine della Vergine; bambola», der. di Marion, dim. di Marie «Maria»].

Fantoccio di legno a figura intera (e in ciò diverso dal burattino),

[manovrato dall'alto] per mezzo di uno o più fili, collegati alla testa e ad altri

punti del corpo, per lo più fissati a un’impugnatura di legno o di

ferro, che talora ha la forma di un bilancino o bilanciere, tenuta in

mano dal marionettista, il quale con l’altra mano tira di volta in volta

il filo occorrente a provocare un determinato movimento: rappresentazione di marionette; andare alle m.; teatro di marionette»

E allora, Pinocchio è un burattino oppure una marionetta?

===========

Si noti che il Trésor, indica l'eventualità che all'origine della parola vi sia un prestito:

* BURATIN, subst. masc., BURATINE, subst. fém.Popeline dont la chaîne est de soie et la trame de laine. ,,Cette étoffe se passe à la calandre`` (BOUILLET 1859).

* BURATIN, subst. masc., BURATINE, subst. fém.Popeline dont la chaîne est de soie et la trame de laine. ,,Cette étoffe se passe à la calandre`` (BOUILLET 1859).Rem. Attesté dans Ac. 1798-1878 et dans la plupart des dict. généraux.

Prononc. et Orth. : [

], [-tin]. Ac. 1798-1878 : buratine. Cf. aussi FÉR. 1768, LAND. 1834, GATTEL 1841; Ac. Compl. 1842 distingue buratin (subst. masc.) et buratine (adj.). BESCH. 1845 consacre 2 vedettes indépendantes à buratin et à buratine. Lar. 19e et Nouv. Lar. ill., s.v. buratin : ,,on dit aussi buratine``. LITTRÉ, s.v. buratine renvoie à buratin. GUÉRIN 1892, DG, Pt Lar. 1906-Lar. encyclop., ROB. et QUILLET 1965 admettent buratin ou buratine. Étymol. et Hist. 1690 buratine ou buratin (FUR.). Soit empr. à l'ital. burattino (cf. DG) dimin., avec suff. -ino, de buratto (v. burat; HOPE, p. 169), attesté au XIVe s. (DEI), soit dér. de l'a. prov. burat (FEW t. 1, p. 630b), attesté dep. 1346 (GAY, s.v.), suff. -in(e)*.

], [-tin]. Ac. 1798-1878 : buratine. Cf. aussi FÉR. 1768, LAND. 1834, GATTEL 1841; Ac. Compl. 1842 distingue buratin (subst. masc.) et buratine (adj.). BESCH. 1845 consacre 2 vedettes indépendantes à buratin et à buratine. Lar. 19e et Nouv. Lar. ill., s.v. buratin : ,,on dit aussi buratine``. LITTRÉ, s.v. buratine renvoie à buratin. GUÉRIN 1892, DG, Pt Lar. 1906-Lar. encyclop., ROB. et QUILLET 1965 admettent buratin ou buratine. Étymol. et Hist. 1690 buratine ou buratin (FUR.). Soit empr. à l'ital. burattino (cf. DG) dimin., avec suff. -ino, de buratto (v. burat; HOPE, p. 169), attesté au XIVe s. (DEI), soit dér. de l'a. prov. burat (FEW t. 1, p. 630b), attesté dep. 1346 (GAY, s.v.), suff. -in(e)*.BBG.

HOPE 1971, p. 169.

HOPE 1971, p. 169.